『整天畫畫畫,畫畫是能當飯吃喔?!』

四、五年級生,甚至六、七年級生,

大概都聽過家裡的大人們,如此叨唸著,

尤其在萬般唯有讀書高的求學時期,

每逢考試在即,如跳針般的魔音必在耳邊饗起,

即使撐過了各種大小考,

後面還有就業競爭、成家立業、養兒育女...各種歷程在等著,

所以,被迫放棄的,比比皆是。

能一路堅持下來的不多,能進階成職業的更少,

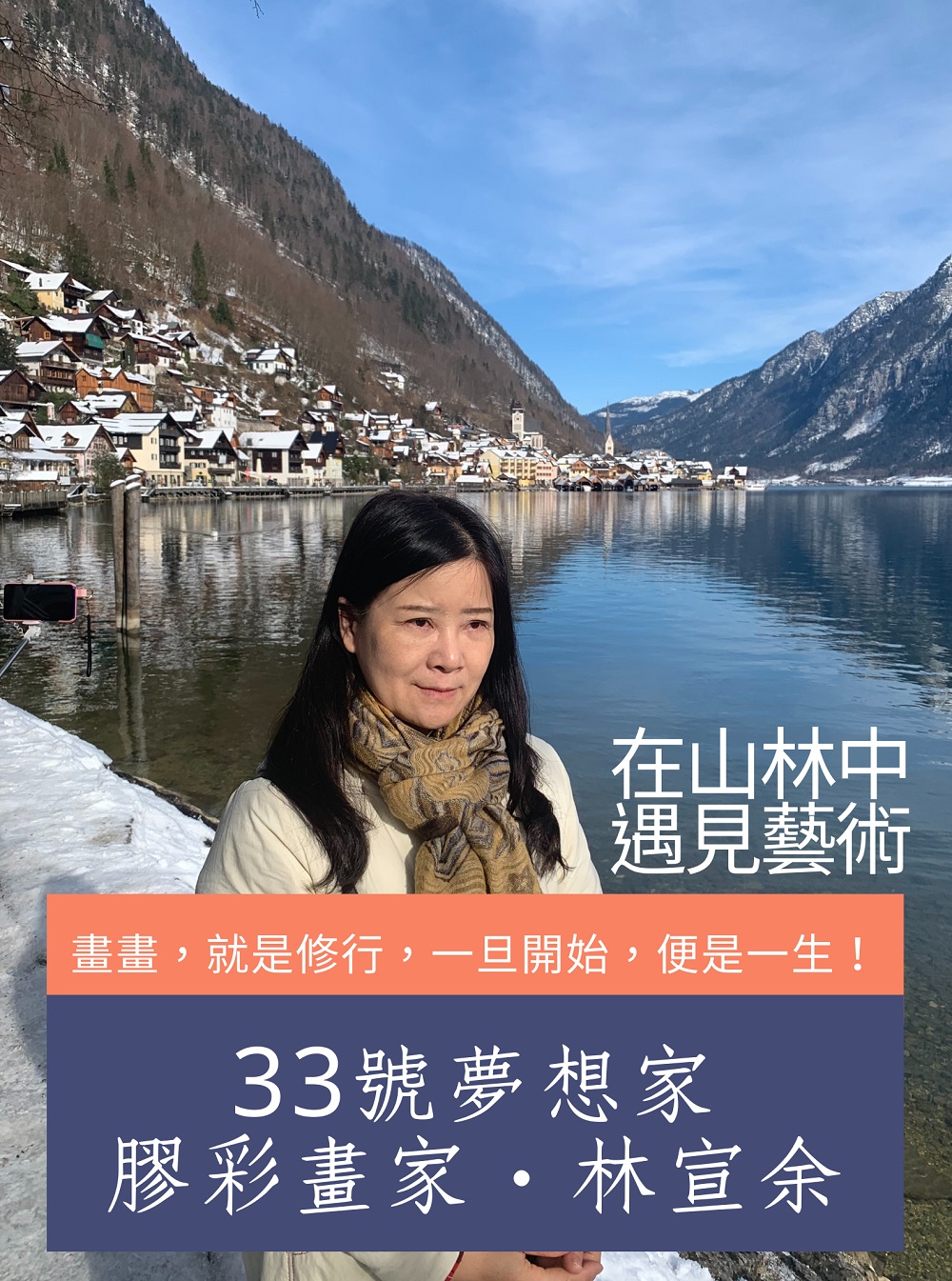

宣余,正是這樣一位從小立志的膠彩畫家,

早年雖因經濟而走上服裝設計之路,但也成功的將其轉換為日後的養份,

創作出「世界上最美麗的女人系列」與「一個女人的故事‧卡片系列」...

畫了將近一輩子的她,在耳順之年,

想要找個不同於以往的地方,開闊、自然,可以拈花惹草、舒壓放空,

讓創意被激發,讓熱情再繼續,

讓禁錮的身心被解放,讓創作的靈魂被滋養,

讓充電後的藝術能量可以源源不絕,持續到最後。

溫柔,是她給人的第一印象,

少根筋,是她對自己的看法,

有想法,是畫壇對她的評價,

敢創新,是藏家對她的讚賞。

宣余說:畫畫是一種修行。

當別人在玩耍、逛街、喝下午茶時,

你就是一個人關在畫室裡畫的昏天暗地,不知今夕是何夕,

沒人幫得上忙、也不想別人幫忙。

在畫什麼之前,需打開五感吸收身邊所有的訊息找題材,

在進畫室之後,就以一種閉關的姿態,不再理會周遭,

全心全意的將自己被觸動的情感與思考,透過畫筆慢慢畫出來,

常常會忘了自己身為人妻、人母的角色,

整個人就是忘我的沉浸在一筆一筆堆疊出的色彩裡。

儘管耕耘有成,早已獲得藝壇的普遍肯定,

但也許是個性的緣故,因為少根筋所以不懂得怕,

因為少根筋所以不擔心自己不符合「應有的樣子」,

所以宣余常常打破界限、不被同一題材所制約,

即使自己的人物畫辨識度極高、頗受市場歡迎,

但還是會想創新與改變,嘗試新的、不曾接觸過的題材,

即使失敗也無妨,她認為失敗也是一種經驗。

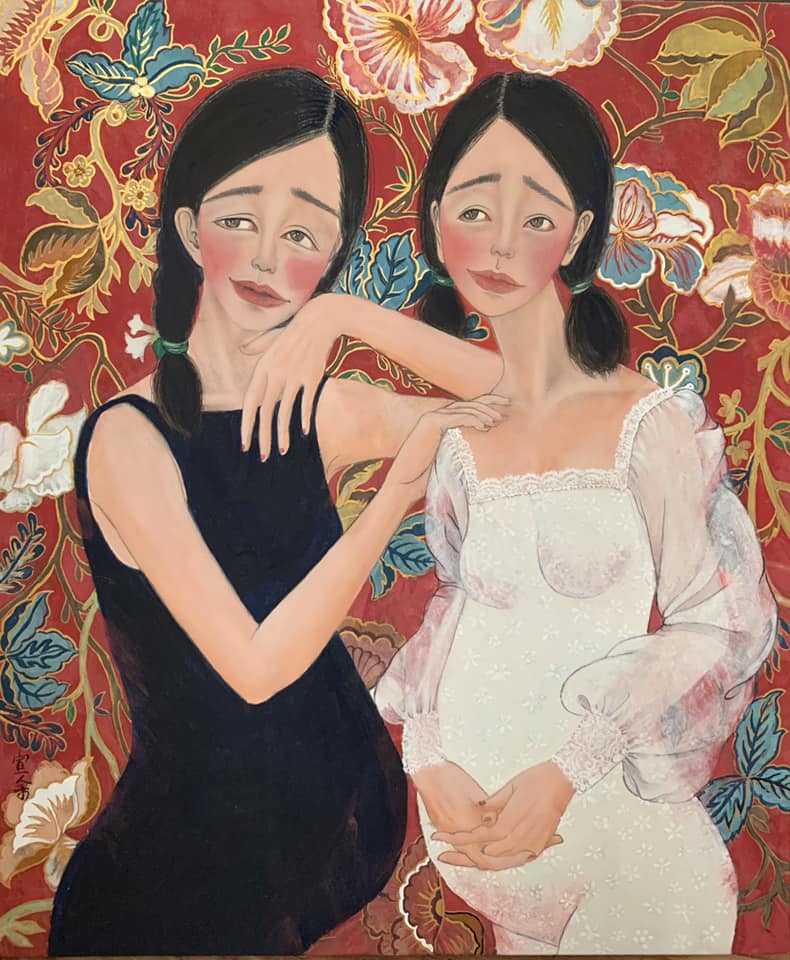

在「世界上最美麗的女人系列」中,

我們除了看到她筆下的每一個女人都有自己的故事外,

還看到母愛的偉大、自然生態的重要與人與大自然和諧共處的美好。

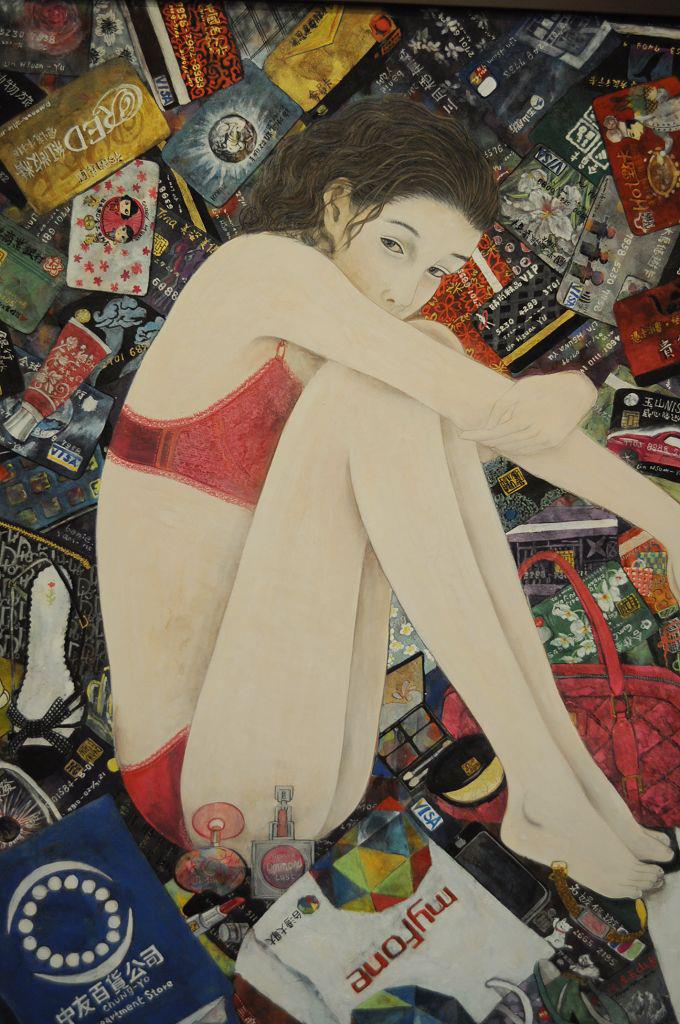

在「一個女人的故事‧卡片系列」她揭露了當代社會的物化現象,

讓我們看見在流行時尚裡被消費的不僅僅是物資本身,

還有背後所隱含的階級認同,在追逐流行時尚的過程中,

若不夠理性,則會衍生出追不完的名牌與卡債,

我們在享受時尚樂趣的同時,是否過度濫用了這份幸福?

藝術是需要鼓勵與支持才能向前走的。

宣余說,會走上這條如修行般孤獨與苦痛的藝術之路,

靠的並非是自己的毅力,而是在每次作品呈現時所收到的祝福與肯定, 這才是她持續向前的動力。

記得二十幾年前,對膠彩界的一切都還懵懵懂懂,

在第二次公開個展時,宣余就很幸運的收到已故劉耕谷大師的親筆鼓勵信,

而常在展覽會場上出現的台灣綠水畫會前理事賴添雲賢伉儷,

則是不吝惜的在每次聯展時給予肯定。

在一次偶遇膠彩資深前輩蘇服務老師時,老師給了宣余很大的鼓勵,

他說:參加畫會二十幾年,在年輕一輩的創作者中宣余是比較特殊的一位,有自己想法與個性。

在東海大學美術系指導教授詹前裕,前創意藝術學院院長, 也對這位女性創作者有著極度的讚賞與肯定。

這些來自前輩老師們的鼓勵與讚賞,讓宣余不敢懈怠,努力前行。

買地是為了能在大自然裡激盪出新的創作能量,

就如同之前在法國盧昂駐地三個月,創作出60餘件大小作品,

以不可思議的畫作實力,讓喜愛東方藝術的法國人認識膠彩畫,

她希望自己能在人與自然共生共癒的環境裡,

創作出更多不同於以往的題材與感動,並蓋一間專司蒐藏自己作品的美術館,

把自己認為很棒的作品,留下來,

雖然每個生命的盡頭都是死亡,但這些畫,是她對生命的交代、對社會的貢獻,

是她證明自己沒有白活一世的體驗與紀錄。

2021宣余即將展開世界巡迴展與私人美術館的籌建,

您喜歡畫嗎?收藏畫嗎?

歡迎您來這兒,遇見森活,遇見藝術!